УЗИ первого пястного-фалангового сустава кисти руки позволяет визуализировать патологические изменения, такие как воспаление, травмы или дегенеративные изменения, а также исследовать состояние мягких тканей и сосудов вокруг сустава. Это важно для диагностики заболеваний, таких как артрит или тендинит, а также для оценки последствий травм.

Кроме того, УЗИ помогает врачам оценить подвижность сустава и выявить возможные ограничительные факторы, что способствует более точному планированию лечения и реабилитации. Благодаря безболезненности и быстроте процедуры, УЗИ стало одним из основных инструментов в диагностике заболеваний кисти рук.

- Определение УЗИ: Ультразвуковое исследование (УЗИ) — безопасный и безболезненный метод визуализации суставов.

- Цель УЗИ первого пястно-фалангового сустава: Оценка состояния тканей, идентификация воспалений и травм.

- Что показывает УЗИ:

- Наличие воспалительных процессов, таких как синовит.

- Состояние хрящевой ткани и признаки ее разрушения.

- Наличие костных образований, таких как остеофиты.

- Травмы мягких тканей, включая растяжения и разрывы связок.

- Оценка кровоснабжения и отеков в области сустава.

- Преимущества метода: Высокая точность, неинвазивность, возможность проведения исследования в динамике.

- Показания к проведению УЗИ: Боль в кисти, затруднения при движении, отеки, травмы.

Что покажет УЗИ суставов кисти руки?

Исследование выявляет следующие патологии:

- артрит — воспалительное заболевание суставов;

- деформирующий остеоартрит — истощение и разрушение суставных хрящей;

- накопление воспалительного жидкости в суставной полости;

- бурсит — воспаление синовиальных сумок;

- гемартроз (кровоизлияние в суставную полость);

- растяжения или разрывы связок и tendons;

- повреждения нервных волокон;

- костные наросты (экзостозы).

Эти заболевания могут возникнуть в результате травм, инфекций или дегенеративных процессов.

Узи первого пясно фаоангоаого мустава кистисуставов кисти руки что показывает

Все синовиальные суставы кисти и запястья должны быть тщательно обследованы на наличие суставной патологии. Ладонные и тыльные суставные завороты лучезапястного и межзапястного суставов анализируются в сагиттальной плоскости на наличие патологического утолщения синовиальной оболочки (см. рис. 1А и В). Каждый сустав пальца, включая ладонные и тыльные завороты, исследуется в сагиттальной плоскости (см. рис. 1D и Е).

Рисунок 1. Суставной выпот. На сагиттальных тыльных срезах запястья двух пациентов видны анэхогенные утолщенные тыльные завороты лучезапястного (А) и среднезапястного (В) суставов (стрелки). Особое внимание стоит обратить на коллабированный заворот лучезапястного сустава (В; изогнутая стрелка).

На поперечном срезе (С) можно увидеть анэхогенный утолщенный тыльный заворот дистального лучелоктевого сустава (стрелки). На сагиттальных срезах пястно-фалангового (D) и проксимального межфалангового (Е) суставов Визуализируются утолщенные тыльные синовиальные завороты (стрелки). Обратите внимание на тыльные остеофиты, возникающие из-за остеоартроза (головки стрелок). С — головчатая кость; L — полулунная кость; МС — пястная кость; МР — средняя фаланга; РР — проксимальная фаланга; R — лучевая кость; U — локтевая кость.

Расширение суставного заворота обычно вызвано накоплением однородного анэхогенного выпота, хотя его причинами могут быть также дегенеративные, реактивные, травматические и воспалительные изменения. При подозрении на инфекционную природу процесса решается вопрос об аспирации под контролем УЗИ.

Эхогенное содержание увеличенного заворота может быть представлено в виде неоднородного экссудата (рис. 2) и гипертрофии синовиальной оболочки (рис. 3). Проведение дифференциальной диагностики между этими двумя состояниями может вызвать трудности, поскольку в обоих случаях содержимое может отображаться как гипо- или изоэхогенное по сравнению с окружающей клетчаткой.

Сжатие стенок увеличенного заворота при нажатии датчиком и во время движения в суставе (видео 1), а также обнаружение беспорядочного перемещения частиц содержимого при отсутствии васкуляризации в режимах ЦДК и ЭДК указывают на наличие гипертрофии синовиальной оболочки (рис. 3; видео 2).

Рисунок 2. Неоднородный суставной выпот при псевдоподагре. На поперечном срезе тыльного заворота лучезапястного сустава в В-режиме (А) и режиме ЦДК (В) визуализируется его утолщение (стрелки), характеризующееся смешанной эхогенностью с преобладанием гипоэхогенности и гиперемией.

Рисунок 2. Неоднородный суставной выпот при псевдоподагре. На поперечном срезе тыльного заворота лучезапястного сустава в В-режиме (А) и режиме ЦДК (В) визуализируется его утолщение (стрелки), характеризующееся смешанной эхогенностью с преобладанием гипоэхогенности и гиперемией.

Для постановки окончательного диагноза часто бывает необходима аспирация под контролем УЗИ. Поскольку в области тыльных заворотов пястно-фаланговых суставов может также развиваться сухожильный ганглий, динамические пробы с надавливанием датчиком или с движениями в суставе также облегчают дифференциальную диагностику.

Сухожильный ганглий, как правило, обладает ячеистой структурой и не поддается сжатию (см. изображение ниже), в то время как жидкостная полость суставного заворота является сжимаемым однокамерным образованием (видео 1). Среди возможных этиологических факторов, способствующих как накоплению неоднородного экссудата, так и гипертрофии синовиальной оболочки, можно выделить кровоизлияние и воспаление, вызванные инфекцией (рис.

4), ревматоидным (рис. 5; видео 2), псориатическим артритом (рис. 6), системной красной волчанкой (рис. 7), подагрой (рис. 8; видео 3) и другими артритами.

Рисунок 4. Гипертрофия синовиальной оболочки при грибковой инфекции. На эхограммах запястья в В-режиме (А) и режиме ЦДК (В), выполненных из тыльного доступа, визуализируются гипоэхогенные утолщенные тыльные завороты лучезапястного (стрелки) и межзапястного (головки стрелок) суставов, характеризующиеся смешанной эхогенностью и гиперемией.

Рисунок 4. Гипертрофия синовиальной оболочки при грибковой инфекции. На эхограммах запястья в В-режиме (А) и режиме ЦДК (В), выполненных из тыльного доступа, визуализируются гипоэхогенные утолщенные тыльные завороты лучезапястного (стрелки) и межзапястного (головки стрелок) суставов, характеризующиеся смешанной эхогенностью и гиперемией.

На кососагиттальном срезе (С) визуализируется гипоэхогенный утолщенный тыльный заворот лучезапястного сустава с эрозиями (головки стрелок) ладьевидной кости (S). С — головчатая кость; L — полулунная кость; R — лучевая кость.  Рисунок 5. Гипертрофия синовиальной оболочки при ревматоидном артрите.

Рисунок 5. Гипертрофия синовиальной оболочки при ревматоидном артрите.

А. На поперечном сечении представлен задний изгиб дистального лучелоктевого сустава (стрелки), увеличенный в результате гипертрофии синовиальной оболочки и проявляющийся гиперемией при ЭДК (В). Выявляется костная эрозия (изогнутая стрелка). Обратите внимание на теносиновит (головки стрелок) соседнего сухожилия лучевого разгибателя запястья (Е).

R — лучевая кость; U — локтевая кость.  Рисунок 6. Гипертрофия синовиальной оболочки при псориатическом артрите. На тыльном сагиттальном срезе запястья визуализируются гипоэхогенная гипертрофированная синовиальная оболочка (стрелки) и костные эрозии (головки стрелок).

Рисунок 6. Гипертрофия синовиальной оболочки при псориатическом артрите. На тыльном сагиттальном срезе запястья визуализируются гипоэхогенная гипертрофированная синовиальная оболочка (стрелки) и костные эрозии (головки стрелок).

R — лучевая кость; L — полулунная кость; С — головчатая кость.  Рисунок 7. Гипертрофия синовиальной оболочки и выпот при системной красной волчанке.

Рисунок 7. Гипертрофия синовиальной оболочки и выпот при системной красной волчанке.

На поперечном срезе тыльного суставного заворота дистального лучелоктевого сустава (ЦДК) визуализируются скопление анэхогенной жидкости и гипоэхогенная гипертрофированная синовиальная оболочка, характеризующаяся гиперемией (стрелки). R — лучевая кость; U — локтевая кость.

Рисунок 8. Неоднородный экссудат в полости сустава и подагрический тофус. А. На поперечном срезе визуализируются эхогенный тофус, окруженный гипоэхогенным ореолом (стрелки), и эрозии прилегающих костей запястья (головки стрелок).

Рисунок 8. Неоднородный экссудат в полости сустава и подагрический тофус. А. На поперечном срезе визуализируются эхогенный тофус, окруженный гипоэхогенным ореолом (стрелки), и эрозии прилегающих костей запястья (головки стрелок).

На сагиттальных срезах пястно-фалангового сустава можно наблюдать эхогенный выпот (указанные стрелками) и отложения кристаллов уратов на поверхности гиалинового хряща, известные как уратный иней или симптом двойного контура (концы стрелок). МС — головка пястной кости; Р — проксимальная фаланга; Т — трехгранная кость; U — локтевая кость.

Сухожильный ганглий тыльной поверхности. На тыльных срезах полулунной кости (L), полученных в сагиттальной и поперечной плоскостях у двух разных пациентов, визуализируются гипоэхогенные (А и В) и анэхогенные (С и D) многокамерные сухожильные ганглии (головки стрелок). Ганглий сообщается с лучезапястным суставом извилистым ходом (стрелка) и генерирует артефакт дистального псевдоусиления. С — головчатая кость; R — лучевая кость.

Сухожильный ганглий тыльной поверхности. На тыльных срезах полулунной кости (L), полученных в сагиттальной и поперечной плоскостях у двух разных пациентов, визуализируются гипоэхогенные (А и В) и анэхогенные (С и D) многокамерные сухожильные ганглии (головки стрелок). Ганглий сообщается с лучезапястным суставом извилистым ходом (стрелка) и генерирует артефакт дистального псевдоусиления. С — головчатая кость; R — лучевая кость.

В случае гипертрофии синовиальной оболочки наблюдается неподвижное и слабо поддающееся сжатию (или вовсе несжимаемое) гипоэхогенное вещество, заполняющее расширенный суставной заворот (рис. 9). В редких случаях оно может быть изо- или гиперэхогенным по отношению к соседней подкожной клетчатке (рис. 9С).

Рисунок 9. Гипертрофия синовиальной оболочки при ревматоидном артрите. На сагиттальных срезах тыльного суставного заворота пястно-фалангового сустава трех разных пациентов визуализируются (А) преимущественно гипо-эхогенная гипертрофированная синовиальная оболочка (стрелки) и костные эрозии (головки стрелок), (В) преимущественно гипоэхогенная и (С) преимущественно изоэхогенная гипертрофированная синовиальная оболочка. МС — головка пястной кости; Р — проксимальная фаланга.

При активном воспалительном синовите наблюдается гипоэхогенная синовиальная оболочка с выраженной гиперемией в режиме ЦДК/ЭДК. Для исследования поверхностных структур важно минимизировать сжатие датчиком и применять толстый слой геля, что помогает предотвратить компрессию сосудов. УЗ-признаки утолщения синовиальной оболочки без гиперемии не являются специфичными для какого-либо конкретного диагноза и могут встречаться как при остеоартрозе, так и у пациентов, не имеющих симптомов.

Следовательно, диагностика с описанием локализации и числа пораженных суставов, учет анамнеза, лабораторных и рентгенографических данных имеют большое значение для постановки развернутого диагноза при артрите. УЗ-признаки воспаления, не свойственные для обычного остеоартроза, чаще встречаются при эрозивном остеоартрозе.

Заболевания, связанные с пролиферацией синовиальной оболочки, такие как пигментный липоматоз и синовиальный хондроматоз, также могут быть причиной увеличения синовиальной оболочки. В случае последнего недуга на поверхности синовиальной оболочки могут наблюдаться гиперэхогенные кальцификации.

Если существует подозрение на синовит, следует проанализировать гипоэхогенный гиалиновый хрящ и подхрящевые участки кости на наличие эрозий, которые могут проявляться в виде истончения или повреждений гиалинового хряща (см. рис. 10-13). Костные эрозии могут быть видны в двух проекциях как прерывистость и неровности кортикального слоя, который обычно имеет гладкую и гиперэхогенную текстуру.

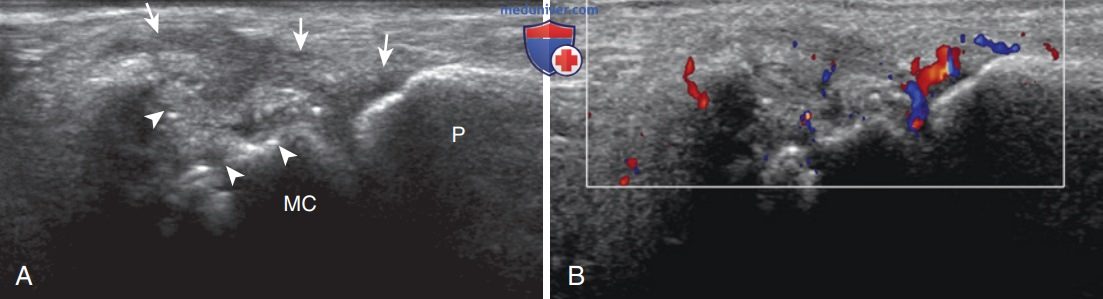

Рисунок 10. Эрозии при ревматоидном артрите. На эхограммах в В-режиме (А) и режиме ЦДК (В) визуализируется гипоэхогенная гипертрофированная синовиальная оболочка (стрелки), выполняющая полость эрозии (головки стрелок) пястной кости (МС) и характеризующаяся гиперемией.

Рисунок 10. Эрозии при ревматоидном артрите. На эхограммах в В-режиме (А) и режиме ЦДК (В) визуализируется гипоэхогенная гипертрофированная синовиальная оболочка (стрелки), выполняющая полость эрозии (головки стрелок) пястной кости (МС) и характеризующаяся гиперемией.

Рисунок 11. Эрозии при ревматоидном артрите. На тыльных сагиттальном (А) и поперечном (В) срезах II пястно-фалангового сустава визуализируется гипоэхогенная гипертрофированная синовиальная оболочка (стрелки) и эрозии (головки стрелок) головки пястной кости (МС). Р- проксимальная фаланга.

Рисунок 11. Эрозии при ревматоидном артрите. На тыльных сагиттальном (А) и поперечном (В) срезах II пястно-фалангового сустава визуализируется гипоэхогенная гипертрофированная синовиальная оболочка (стрелки) и эрозии (головки стрелок) головки пястной кости (МС). Р- проксимальная фаланга.

На тыльном сагиттальном срезе головки II пястной кости (А) визуализируется гипертрофированная синовиальная оболочка, эхоструктура которой варьирует от гипоэхогенной до гиперэхогенной (стрелки), выполняющая полость эрозии (головки стрелок) пястной кости (МС) и характеризующаяся гиперемией при ЦДК (В). Р- проксимальная фаланга.

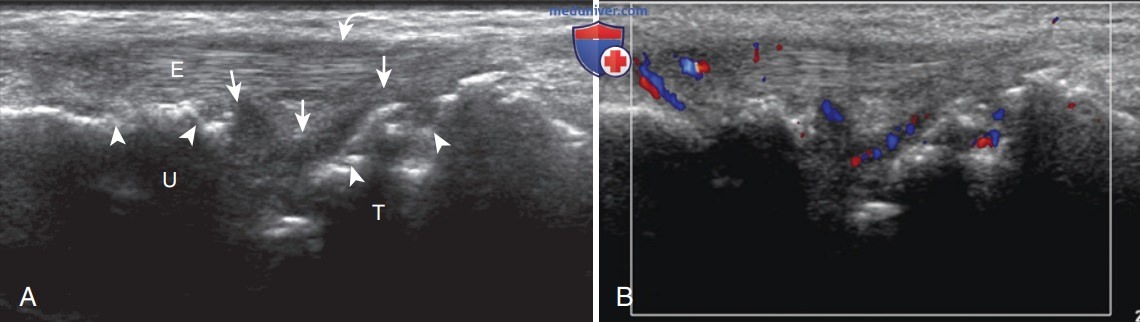

Рисунок 13. Эрозии при ревматоидном артрите. На латеральном фронтальном срезе запястья (А) визуализируются преимущественно гипоэхогенная гипертрофированная синовиальная оболочка (стрелки) и эрозии (головки стрелок) локтевой (U) и трехгранной (T) костей; при ЦДК (В) синовиальная оболочка характеризуется гиперемией. Обратите внимание на теносиновит (изогнутая стрелка) сухожилия локтевого разгибателя запястья (E).

Рисунок 13. Эрозии при ревматоидном артрите. На латеральном фронтальном срезе запястья (А) визуализируются преимущественно гипоэхогенная гипертрофированная синовиальная оболочка (стрелки) и эрозии (головки стрелок) локтевой (U) и трехгранной (T) костей; при ЦДК (В) синовиальная оболочка характеризуется гиперемией. Обратите внимание на теносиновит (изогнутая стрелка) сухожилия локтевого разгибателя запястья (E).

Несмотря на то, что эрозии могут быть следствием различных воспалительных заболеваний, значительные эрозии головок II или V пястных костей, а В дистальном отделе локтевой кости могут свидетельствовать о ревматоидном артрите как возможной причине.

По сравнению с рентгенографией преимущества УЗИ заключаются в большей чувствительности при выявлении эрозий костей кисти и запястья, возможности определения толщины синовиальной оболочки и степени гиперемии. Впрочем, чувствительность УЗИ в диагностике эрозий запястья не превышает 40%.

Признаки синовита в зоне предполагаемой костной эрозии увеличивают шансы на наличие реальной эрозии в данном участке, однако существуют и множество других факторов, способствующих неровностям костной поверхности. Важно принимать во внимание историю болезни, рентгенографические результаты и состояние соседних суставов, так как имеются данные о ложноположительных находках, возникающих с частотой 29%: например, выраженные впадины в дистальной части пястных костей и остеофиты могут быть ошибочно интерпретированы как эрозии.

Незначительное углубление на тыльной стороне пястной кости, особенно II, на границе с гиалиновым хрящом может рассматриваться как вариант нормы (рис. 14). В отличие от истинной эрозии, такое углубление в контуре кортикального слоя, как правило, бывает гладким и не глубоким (менее 2 мм) и не приводит к образованию кортикального дефекта.

Однако ключевым признаком варианта нормы служит отсутствие гипертрофии синовиальной оболочки. Неровность кортикального слоя головчатой и трехгранной костей, связанная с сосудистыми бороздами, может напоминать эрозии (рис. 15).

Рисунок 14. Псевдоэрозия головки пястной кости. На тыльном сагиттальном срезе II пястной кости визуализируется неглубокая псевдоэрозия (стрелки).

Рисунок 14. Псевдоэрозия головки пястной кости. На тыльном сагиттальном срезе II пястной кости визуализируется неглубокая псевдоэрозия (стрелки).

Обратите внимание на гиалиновый суставной хрящ (головки стрелок), покрывающий головку пястной кости (МС), проксимальную фалангу (Р) и треугольную соединительнотканную структуру (звездочка).  Рисунок 15. Псевдоэрозии. На сагиттальном (А) и поперечном (В) срезах головки III пястной кости, полулунной кости (С) и дистальной части локтевой кости (D) визуализируются кортикальные дефекты с неровным контуром (стрелки) без признаков локального синовита. МС — пястная кость; Р — проксимальная фаланга; R — лучевая кость; L — полулунная кость; С — головчатая кость; Т — трехгранная кость; ECU — сухожилие локтевого разгибателя кисти.

Рисунок 15. Псевдоэрозии. На сагиттальном (А) и поперечном (В) срезах головки III пястной кости, полулунной кости (С) и дистальной части локтевой кости (D) визуализируются кортикальные дефекты с неровным контуром (стрелки) без признаков локального синовита. МС — пястная кость; Р — проксимальная фаланга; R — лучевая кость; L — полулунная кость; С — головчатая кость; Т — трехгранная кость; ECU — сухожилие локтевого разгибателя кисти.

С учетом того, что УЗИ обладает высокой чувствительностью в диагностике изменений костной поверхности, должны быть рассмотрены различью причины выявленных изменений. Помимо эрозий, костная пролиферация при серонегативной спондилоартропатии или остеофиты при остеоартрозе могут также напоминать кортикальные дефекты с неровным контуром костной поверхности. В этом случае необходимо учитывать анамнез, локализацию и множественность найденных изменений, рентгенографические данные, а также состояние других суставов. Отличить костные дефекты дегенеративной природы от серонегативной спондилоартропатии можно несколькими способами.

Дегенеративные изменения проявляются через костную пролиферацию на краях суставных поверхностей (остеофиты) (рис. 16; см. рис. 1D и Е). Напротив, костная пролиферация при спондилоартрите может развиваться в различных областях костной поверхности, в основном в местах прикрепления сухожилий или связок (энтезисы), что приводит к патологическому снижению эхогенности этих структур, гиперемии, а также к костной пролиферации или эрозии в области энтезиса (рис. 17).

Рисунок 16. Остеофиты в случае остеоартрита. На эхограммах большого пальца двух различных пациентов (А и В) отображаются остеофиты (стрелки) и внутрисуставные включения (головка стрелки). S — ладьевидная кость; T — трапециевидная кость; М — I пястная кость; Р — проксимальная фаланга.

Для выявления артрита разработаны различные схемы скрининга запястья и кисти. УЗИ позволяет получить информацию, достаточную для постановки диагноза и определения прогноза при подозрении на ревматоидный артрит.

Подозрение на наличие ревматоидного артрита подчеркивает важность изучения II пястной кости, которая является распространенной целью этого заболевания. Исследование должно проводиться из тыльного доступа в сагиттальной и поперечной плоскостях и дополнительно включает анализ лучевой поверхности в фронтальной плоскости (см. рис. 11). Также не менее важно оценить тыльные завороты трех суставов запястья (лучелоктевого, лучезапястного и среднезапястного) наряду с III пястно-фаланговым суставом.

Наличие локальных симптомов требует проведения прицельного исследования соответствующей области; внимание уделяется также V плюснефаланговому суставу, подверженному поражению при ревматоидном артрите. Предложен сокращенный алгоритм двустороннего исследования кисти и запястья на предмет ревматоидного артрита, в соответствии с которым исследуются три сустава запястья и пястно-фаланговые суставы указательного и среднего пальцев обеих конечностей. В некоторые протоколы дополнительно включены проксимальные межфаланговые суставы указательного и среднего пальцев.

Тем не менее, метод ультразвукового исследования предоставляет возможности для детальной и эффективной диагностики гипертрофии синовиальной оболочки всех значимых и симптоматичных суставных заворотов кистей и запястья. Присутствие гипертрофии синовиальной оболочки, сопровождающееся усилением кровотока и эрозиями, увеличивает вероятность развития артрита.

Патологические изменения в суставах с аналогичной локализацией также могут наблюдаться при системной красной волчанке, хотя и значительно реже (см. рис. 7). В случае других воспалительных заболеваний, связанных с артритом, протоколы УЗИ могут варьироваться в зависимости от клинических проявлений или рентгенологических результатов. Например, костная пролиферация при псориатическом артрите может проявляться в различных областях, включая запястье, либо сильно ограничиваться местом прикрепления связки на одном из пальцев (см. рис. 17).

Рисунок 17. Энтезопатия при псориатическом артрите. А и В. На продольных срезах лучевой коллатеральной связки (г) проксимального межфалангового сустава (незакрашенная стрелка) визуализируются очаги пролиферации в местах прикрепления связок (стрелки) и эрозия (головка стрелки), сопровождающаяся гипоэхогенностью, локальной отечностью и гиперемией мягких тканей (В). С. На поперечном тыльном срезе запястья визуализируются диффузные области костной пролиферации (стрелки) и эрозий (головки стрелок), прикрытые сверху отечными гипоэхогенными мягкими тканями. М -средняя фаланга; Р — проксимальная фаланга.

Тофусы, связанные с подагрой, способны формироваться в разных анатомических зонах, а кристаллы натриевого моноурата могут проявляться как неоднородная жидкость или многослойное образование, которое покрывает поверхность гиалинового хряща (признак двойного контура).

Что показывает УЗИ пястно-фаланговых суставов кисти

- Костные элементы сустава в пределах нормы, наблюдаются эрозивные изменения или остеофиты;

- Состояние хряща остается неизменным или наблюдается его истончение, присутствуют кристаллы мочевой кислоты, может быть как увеличение, так и снижение эхогенности, а также нарушение нормальной структуры;

- Ширина суставной щели уменьшена, имеется патологический выпот;

- Сухожилия могут быть обычными, утолщенными или истонченными, также могут наблюдаться разрывы;

- Наблюдается повышенная васкуляризация;

- Имеются аномальные новообразования;

Обследование не требует подготовки. Пациент садится и кладет руки на стол или свои колени. Врач перемещает датчик по коже над косточками с тыльной и ладонной стороны и следит за изображением на экране. Доктор может попросить пошевелить пальцами или согнуть их. Процедура занимает не более 20 минут, последующее описание еще около 10 минут.

Как проходит

УЗИ суставов кистей рук проводится врачом-специалистом по ультразвуковой диагностике. Подготовка перед процедурой не требуется. Необходимо снять верхнюю одежду с руки и занять положение на кушетке. Доктор нанесет гель на датчик и начнет исследование. Обычно процедура занимает не более 20 минут.

УЗИ кисти руки назначают в следующих случаях:

- отечность и покраснение кожи

- болезненные ощущения в состоянии покоя или при движениях

- выявление уплотнений

- травма руки

- ограничение подвижности в руках

- образование костного нароста

Ортопедические и травматологические специалисты проводят обследования с целью оценки результатов лечения или подготовки к хирургическому вмешательству.

Противопоказания

УЗИ пальца и других частей кисти не сопровождается дискомфортом и не приводит к осложнениям. Абсолютные противопоказания отсутствуют. В качестве временного ограничения иногда выступает открытая рана или тяжелое состояние больного.

На сделанных фотографиях отображены кровеносные сосуды, сухожилия, мышцы и прочие элементы. Кроме того, пациент получает исчерпывающее заключение, в котором описаны выявленные изменения. Интерпретацию результатов рекомендуется доверить врачу, который ведет лечение.