Изменение головки пястной кости большого пальца руки может возникать в результате различных заболеваний, таких как остеоартрит или травмы. Эти изменения могут привести к болевым ощущениям, ограничению движений и изменению функциональной способности большого пальца, что негативно сказывается на качестве жизни человека.

Патологические изменения между пястной костью и проксимальной фалангой могут проявляться в виде деформаций, увеличения объема и неудобного положения пальца. Таким образом, своевременная диагностика и лечение таких изменений имеют ключевое значение для восстановления функций руки и предотвращения прогрессирования заболеваний.

- Изучается анатомия и механика сустава между головкой пястной кости и проксимальной фалангой большого пальца.

- Обсуждаются изменения в структуре головки пястной кости, связанные с травмами и заболеваниями.

- Анализируются симптомы и клинические проявления, связанные с нарушениями функции сустава.

- Предлагаются методы диагностики, включая рентгенографию и МРТ.

- Рассматриваются варианты лечения: консервативные и хирургические подходы.

Пясть

Пясть, или metacarpus, состоит из пяти пястных костей, известных как ossa metacarpalia, которые относятся к категории коротких трубчатых костей, имея одну истинную эпифизу (моноэпифизарные кости). Каждая из них обозначается как I, II, III и так далее, начиная с большого пальца.

Каждая из пястных костей состоит из основания, basis, тела, corpus, и круглой головки, caput. Основания костей II—V имеют плоские суставные поверхности на своих проксимальных концах для соединения с костями второго ряда запястья и для бокового сочленения друг с другом.

Основание первой пястной кости имеет седловидную суставную поверхность, которая сочетается с os trapezium, в то время как боковые фасетки отсутствуют. Второе основание образует угловую вырезку, охватывающую os trapezoideum; на локтевой стороне основания пятой пястной кости располагается бугорок.

Головки пястных костей несут выпуклые суставные поверхности для сочленения с проксимальными фалангами пальцев. По бокам головок находятся шероховатые ямки — места прикрепления связок. Самая короткая и вместе с тем самая толстая из пястных костей — I, относящаяся к большому пальцу. Самой длинной является II пястная кость, за ней следуют III, IV и V.

Кости пальцев кисти

Кости пальцев рук, также называемые ossa digitorum minus, являются небольшими короткими трубчатими костями с одним истинным эпифизом (моноэпифизарные кости), которые именуются фалангами. Каждый палец включает три фаланги: проксимальную, phalanx proximalis, среднюю, phalanx media, и дистальную, phalanx distalis.

Однако большой палец состоит только из двух фаланг — проксимальной и дистальной. Он развит менее остальных пальцев у большинства животных, и только у человека достигает значительного развития. Основание проксимальной фаланги имеет одну суставную ямку для соединения с круглой головкой соответствующей пястной кости, а основания средней и дистальной фаланг обладают двумя плоскими ямками, разделёнными гребешком.

Изменение головки пястной кости большого пальца руки между пястной костью и проксимальной фалангой является важным клиническим аспектом, который я, как эксперт, внимательно исследую. В этой области возникают различные патологии, такие как остеоартрит, которые могут привести к функциональным ограничениям и болевым синдромам. При изменении структуры головки пястной кости важно учитывать механические нагрузки на эту область, поскольку они непосредственно влияют на общую подвижность и функцию большого пальца.

В ходе своих наблюдений я отмечал, что изменения в головке пястной кости могут проявляться не только на рентгенограммах, но и в форме клинических симптомов, таких как боль при движении и ограничение подвижности. Эти изменения могут быть результатом как возрастных изменений, так и травматических повреждений. Я стараюсь акцентировать внимание на необходимости ранней диагностики и применения консервативных методов лечения, таких как физиотерапия и ортопедические средства, прежде чем рассматривать инвазивные подходы.

Кроме того, важно отметить, что понимание механики взаимодействия пястной кости и проксимальной фаланги способствует разработке более эффективных реабилитационных программ. Процесс восстановления может включать как укрепление мышц, окружающих сустав, так и использование специальных упражнений для улучшения подвижности. Мой опыт показывает, что индивидуальный подход к пациенту, с учетом их уникальных характеристик, является ключевым элементом успеха в лечении изменений головки пястной кости большого пальца руки.

Они сочленяются с головками соответственно проксимальной и средней фаланг, имеющими форму блока с выемкой посредине. Конец фаланги сплюснут и несет шероховатость, tuberositas phalangis distaiis. В области пястно-фаланговых и межфаланговых суставов кисти в месте прикрепления сухожилий имеются сесамовидные кости. Они постоянны на большом пальце и непостоянны на остальных.

Какие возможны варианты лечения брахиметакарпии и как оно проходит?

Существует три основные методики для удлинения пястных костей: одностадийная костная пластика, двухстадийная костная пластика и дистракционный остеосинтез по методу Г.А. Илизарова. При лечении брахиметакарпии наиболее эффективным считается третий метод – дистракционный остеосинтез с использованием дистракционного аппарата по методу Г.А. Илизарова.

При наличии брахиметакарпии укорочение пястной кости всегда превышает 1 см, тогда как одностадийная костная пластика позволяет устранить укорочение не более чем на 1 см за раз. Поэтому использование этой методики для лечения брахиметакарпии не является оптимальным решением. Двухстадийная костная пластика также может быть применена для лечения данной патологии, но, не обладая преимуществами одностадийной, так как она требует более длительного восстановительного периода, ей также недостает практичности из-за необходимости пересадки кости с другого участка. Дистракционный аппарат же позволяет избежать образованию значительных послеоперационных шрамов и не требует травмирования донорской зоны, несмотря на относительно длительный срок его ношения (приблизительно три месяца), что делает эту методику предпочтительной при брахиметакарпии.

- Операция выполняется под комбинированной анестезией и с использованием жгута. Через маленькие проколы кожи в укороченную пястную кость вводят четыре специальные спицы с нарезкой на конце. Затем они фиксируются к дистракционному аппарату, который является компактным и располагается только на тыльной стороне кисти. После этого выполняется остеотомия кости с использованием специального долота через два двухмиллиметровых прокола кожи под контролем ЭОП. Завершает операцию наложение двух швов на проколы.

- Период ожидания перед началом дистракции составляет 5-10 дней. В это время проводятся перевязки, пока не спадет отек и не исчезнет болевой синдром. За это время в месте остеотомии между фрагментами кости образуется первичная субстанция, из которой в будущем будет формироваться новая кость.

- Период дистракции является наиболее важным этапом, во время которого постепенно раздвигаются аппаратом рассеченные фрагменты пястной кости, формируя в промежутке новую незрелую кость. Родители или сам ребенок (под их контролем) могут выполнять эту процедуру после обучения. Она проводится 3-4 раза в день и абсолютно безболезненна, так как фрагменты раздвигаются всего на 1/4 — 1/8 мм за один раз. Длительность дистракции зависит от того, насколько сильно необходимо компенсировать укорочение пястной кости. Поскольку среднее укорочение при брахиметакарпии составляет 18 мм, период дистракции обычно длится около 20 дней.

- Период фиксации необходим для того, чтобы образовавшийся между фрагментами дистракционный регенерат стал достаточно крепким, и снятие аппарата не привело к его деформации. В этот период пациент может находиться под амбулаторным наблюдением по месту жительства, так как осложнения возникают крайне редко и связаны в основном с воспалениями вокруг спиц из-за недостаточного ухода за аппаратом. Существует период фиксации при брахиметакарпии, который составляет в среднем около 2 месяцев.

- Как только регенерат достигает достаточной плотности, что подтверждается контрольной рентгенограммой раз в 2-3 недели, аппарат удаляется. Эта процедура проводится без анестезии, так как удаление спиц вызывает дискомфорт, но не боль.

- Реабилитационный период необходим для восстановления объема движений в пястно-фаланговом суставе, который за время лечения может уменьшиться. Это связано прежде всего с тем, что при удлинении пястной кости происходит натяжение сухожилий и связок, которые позже необходимо растягивать. При внимательном отношении к реабилитационным упражнениям объем движений в суставе обычно становится больше, чем до начала лечения, что связано с восстановлением правильного положения сустава. Срок реабилитации составляет от 6 до 8 месяцев.

Таким образом, общее время, в течение которого ребенок носит аппарат, составляет около 3 месяцев, а общее время лечения – около 1 года. Итоговый результат лечения можно оценивать через год.

Причины развития нарушения

Травмы и повреждения пястных костей развиваются в результате прямого или непрямого механического воздействия на ткани кисти. Патологические переломы этой локализации, то есть такие, которые связаны с течением того или иного заболевания, обычно не развиваются (хотя изредка возможно и такое). Оценкой причин состояния занимаются ортопеды, травматологи (зачастую это один и тот же специалист, имеющий смежный профиль).

В основе перелома пястной кости руки как самостоятельного повреждения лежит нарушение целостности костей в результате травматического воздействия. Расстройство развивается в том случае, если интенсивность воздействия, механического фактора столь велика, что кость не способна выдержать нагрузку. Переломы пястных костей развиваются в результате влияния одного из следующих факторов:

- При падении на кисть основная нагрузка ложится на пястную кость, расположенную позади фаланг;

- Резкое изменение положения пальца, принудительное сгибание или разгибание больше, чем нормально возможно (в результате несчастного случая, профессиональных действий и других ситуаций);

- Удар кулаком, возникающий в результате занятий спортом (в первую очередь, боксом и контактными единоборствами), в ходе драки или криминальных действий;

- Падение тяжелого предмета на кисть;

- Непрямой удар в область кисти, возможное механическое воздействие на ткани пястных костей.

Причины возникновения данных патологий в целом одинаковы, но их распространенность может различаться. Наиболее часто причиной проекта являются падения на кисть, реже — это последствия занятий спортом или драк. Согласно нашим наблюдениям, именно такая структура заболеваемости.

Факторы повышенного риска перелома

Факторы, повышающие риск травм, повышают вероятность нарушения анатомической целостности пястной кости. Выделяются несколько моментов, которые могут повлиять на развитие таких расстройств:

- мужчины более подвержены травмам пястных костей, по статистике женщины страдают реже;

- молодость, так как молодые люди, как правило, более активны;

- занятия спортом, особенно опасность грозит при контактных единоборствах, таких как бокс;

- склонность к дракам и криминальным действиям;

- особенности труда, связанного с тяжелыми физическими нагрузками;

- расстройства костной массы различной степени выраженности, такие как остеопороз;

- эндокринные заболевания, которые вызывают сбои в гормональной системе;

- обменные нарушения и расстройства обмена веществ;

- наличие временных травм кисти в прошлом.

Переломы пястных костей возникают в результате прямого или непрямого физического воздействия на ткани руки. Это типичная группа причин патологического состояния. Но не единственная. В некоторых случаях переломы имеют не травматический, а патологический характер. В это случае виновником расстройства выступает не механическое воздействие, а то или иное заболевание.

Наиболее типичным вариантом является опухоль кости, которая может быть либо доброкачественной, либо злокачественной, первичной или, что встречается гораздо чаще, метастатической. Патологические переломы также могут возникать при туберкулезе костей, различных воспалительных процессах. В некоторых случаях причиной может служить остеопороз.

Такие переломы требуют совсем другого лечения. Однако, если верить нашим собственным исследованиям, патологические переломы в структуре заболеваемости составляют минимум от общей массы случаев.

Опыт лечения врожденных пороков развития кисти

Врожденные пороки развития и деформации кисти являются одними из самых сложных и многообразных. По литературным данным они составляют от 0,1 до 1,94 на 1000 новорожденных. В настоящее время установлено, что врожденные деформации конечностей могут быть как наследственно обусловленными, так и возникать в результате патологического действия экзогенных факторов на развивающийся эмбрион (эмбриопатии) или плод (фетопатии). Поэтому возможно проявление пороков развития кисти как в виде самостоятельной нозологической формы, так и в комплексе с другими заболеваниями (формирование синдромов). Нередко пороки развития на одной и той же кисти сочетаются друг с другом, поэтому хирургическое лечение этой патологии представляет большие трудности.

Наиболее часто встречающиеся врожденные аномалии развития кисти, требующие хирургического лечения, можно объединить в следующие клинические группы:

- Гипоплазия – все аномалии, которые относятся к различным степеням недоразвития анатомических структур кисти: костей, мышц, сосудов, сухожилий, суставно-связочного аппарата – такие как синдактилия, брахидактилия, камптодактилия, амниотические деформации, эктродактилия, олигодактилия, гипоплазия большого пальца.

- Гиперплазия – включает все врожденные аномалии с наличием дополнительных анатомических структур или их гипертрофией: полидактилия, гиперфалангия, макродактилия, гигантизм и др.;

- Синдромы – все врожденные аномалии кисти гипо- и гиперпластического характера, в сочетании с развитыми комплексами других врожденных дефектов: артромиодисплазия, акроцефалосиндактилия, окулодентодигитальный синдром, орофациодигитальный, остеоониходисплазия, а также такие синдромы, как Робен, Поланд, Марфан и Шарко-Мари-Тута.

Синдактилия — это врожденное сращение пальцев кожными или костно-кожными тканями, которая составляет более половины всех аномалий развития кисти. У мальчиков синдактилия наблюдается в два раза чаще. Чаще всего соединены третий и четвертый пальцы. В 41% случаев отмечается двустороннее симметричное поражение, в 35% — поражение справа, а в 24% — слева.

Она может сочетаться с любой врожденной аномалией развития кисти, стопы, других органов.

Методы операций при синдактилии можно разделить на 3 группы – фалангизация с замещением дефекта кожи:

- Используя местные ткани;

- С применением местных тканей и свободных кожных аутотрансплантатов;

- С помощью свободных кожных аутотрансплантатов.

После хирургического вмешательства и удаления коррекционной повязки рекомендовано провести курс восстановительного лечения, включая массаж и лечебную физкультуру. В процессе роста детей может возникнуть необходимость в проведении повторных корректирующих операций.

Брахидактилия – это врожденное нарушение развития кисти, которое включает укорочение или отсутствие одной или нескольких фаланг (брахифалангия), а также укорочение пястных костей, что может быть как изолированным, так и множественным (брахиметакарпия). Данные нарушения часто сопровождаются синдактилией, как кожной, так и костной. Обычно подвержены деформации II – IV пальцы. При брахидактилии также может наблюдаться синфалангия и синостоз пястных костей, а у 40-50% детей можно увидеть аналогичные деформации на стопах.

Лечение брахидактилии в основном оперативное. В каждом случае избирается индивидуальный план операции. С целью предупреждения угнетения роста кисти устранение сращения пальцев рекомендуется проводить в раннем возрасте. В возрасте 8-10лет можно предпринять удлинение наиболее укороченных пястных костей и фаланг сформированных пальцев при помощи аппаратов внешней фиксации.

Камптодактилия представляет собой врожденную контрактуру сгибания пальца, которая встречается довольно редко, с одинаковой частотой у мальчиков и девочек. Существуют разные формы сгибательной контрактуры, которые могут затрагивать проксимальные межфаланговые суставы Y пальца, а в редких случаях – IY и IIY пальцы. Обычно наблюдается двустороннее симметричное поражение, где выраженность может быть более заметной с одной стороны.

Аномалия сопровождается недоразвитием всех структур: укорочением кожного покрова с отсутствием или сглаженностью кожных складок, дисплазией сухожильно-связочного аппарата и сосудов кисти, недоразвитием головки проксимальной фаланги. Заметно ограничение разгибания средних фаланг пальцев, отсутствует дифференцированное сгибание дистальных фаланг.

Лечение камптодактилии преимущественно консервативное. С момента диагностики заболевания рекомендуются тепловые процедуры, массаж с растяжением кожи и разгибанием сустава. В целом функция кисти не страдает. В тяжелых случаях применяется оперативное лечение: Z-образное рассечение кожи, капсулотомию проксимального сустава, отсечение ножек поверхностного сгибателя, дозированная дистракция при помощи аппарата внешней фиксации. Изучение отдаленных результатов свидетельствует о рецидивах заболевания.

Клинодактилия – врожденное боковое отклонение пальцев кисти. Встречается редко, но при отклонении менее 10° от нормальной оси обычно не фиксируется. Всегда двусторонняя симметричная, вдвое чаще поражает мальчиков, прогрессирует в процессе роста кисти.

В зависимости от степени бокового отклонения пальца различают: легкую (до 10°), среднюю (до 20°) и тяжелую (более 20°). При легкой степени функциональные возможности кисти не снижаются, в то время как при средней – наблюдается ограничение в выполнении тонких профессиональных задач.

При тяжелом отклонении пальцев в ульнарном отклонении резко ограничены кончиковый, щипковый захваты мелких предметов, снижена сила и форма остальных видов захвата. Данной патологии иногда сопутствуют аналогичные аномалии развития на стопах, а также синдактилия, брахидактилия. Деформация нарастает с началом активного роста.

Консервативное лечение включает в себя тепловые процедуры, массаж с редрессацией и растяжением кожи. Как подготовительный этап к операции используются коррегирующие повязки.

Оперативное вмешательство начинаются с 7-8 лет. Метод операций определяется исходя из особенностей аномалии. Иногда в ходе роста кисти требуется провести дополнительные коррекции деформаций.

Эктродактилия — врожденная аномалия, которая проявляется в виде расщелин кисти. Она может быть однойсторонней или симметричной, часто в сочетании с аналогичными изменениями на стопах, а также с другими аномалиями. Внешне кисть может напоминать клешню или иметь удвоенную форму. В течение роста дети активно адаптируют форму своей кисти к функциональным потребностям.

При широких расщелинах, ограничивающих функцию кисти, показано оперативное лечение. Учитывая степень нарушения кровотока кисти, техника реконструкции в каждом случае индивидуальна. В послеоперационном периоде особое внимание уделяют биомеханической перестройке функции кисти.

Олигодактилия представляет собой врожденный дефект, при котором один или несколько пальцев не развиты. В зависимости от сохранившихся пальцев, обнаруживаются тетрадактилия или тридактилия. Также может сочетаться с гипоплазией I пальца, отсутствием или недоразвитием пястных костей, синдактилией и другими аномалиями. Данное состояние фиксируется достаточно редко.

Если функция оставшихся пальцев компенсирована и устраивает пациента, оперативное лечение не проводится. Для улучшения хватательной функции или устранения сопутствующих аномалий возможно оперативное лечение.

Гемимелия – врожденная аплазия отделов кисти. При лучевой аплазии отсутствует лучевая половина кисти, при локтевой — локтевая. Часто сочетается с синдактилией оставшихся пальцев и другими врожденными дефектами. Лечение проводят по индивидуальному плану: устраняют синдактилию, функцию противопоставления восстанавливают при помощи мышечно-сухожильных транспозиций.

Эктодактилия – полная или частичная аплазия костей запястья и пястья, непосредственно от конца предплечья отходят гипопластичные укороченные пальцы. Встречается крайне редко. До полного окончания роста и формирования скелета оперативное лечение не проводится. В дальнейшем возможен индивидуальный подход к хирургическому лечению или протезированию и социальной реабилитации.

Гипоплазия I пальца – наиболее распространенное врожденное отклонение. На первый палец приходится более 16% всех аномалий кисти. Часто в сочетании с другими аномалиями и врожденными синдромами. Обычно все дефекты I пальца имеют разные степени недоразвития составных частей: скелетных структур, мышц тенара, связочного аппарата, сосудистой системы и нервного иннервации.

Аплазия I пальца – характеризуется полным его дефектом. Кисть при этом имеет форму четырехпалой. Захват осуществляется боковой поверхностью пальцев. У взрослых в процессе функции формируется подобие противопоставления II к III пальцу.

Микродактилия I пальца – недоразвитие I пальца. Может быть различной по степени недоразвития. В ряде случаев элементы I пальца могут быть хорошо развиты, имеются сухожилия сгибателя, сохранены I пястная кость и фаланги пальца. Однако полностью отсутствуют мышцы тенара. Такой палец нестабилен и неспособен к хватательной функции.

Существует ряд методов для хирургической коррекции этой патологии, большинство операций выполняется в несколько этапов. В нашей клинике применяется операция Блаут в модификации Годуновой. На первом этапе, начиная с 3-5 месяцев, осуществляется пластика основания I пальца местными тканями, что способствует улучшению кровоснабжения и развитию рудимента.

На втором этапе проводится реконструктивно-восстановительная операция. Разрез осуществляется по тыльной поверхности кисти вдоль лучевого края II пястной кости, выполняя продольное отсечение фрагмента от II пястной кости, сохраняя его связь у основания. Дистальный край фрагмента соединяется с рудиментом.

Амниотические деформации кисти – возникают вследствие внутриутробных перетяжек на уровне различных сегментов верхней конечности и наблюдается на 1:2000-2500 новорожденных. По тяжести поражения кисти амниотические перетяжки делят на полные, когда в результате перетяжки наступает внутриутробная спонтанная ампутация различных сегментов кисти, пальцев, пястных костей, запястья.

Различают неполные амниотические перетяжки, когда остаются круговые, ладонные или тыльные стяжки с разной глубиной – от поверхностных до глубоких. Полные амниотические перетяжки формируют культевые окончания закругленной формы, покрытые истонченной кожей.

Поверхностные странгуляции характеризуются атрофией жировой клетчатки на месте перетяжки, без нарушения кровообращения, с сохранением чувствительности дистальнее странгуляции. Глубокие странгуляции характеризуются спаянием кожи с костью по всей окружности или ее части. При этом нарушается лимфо-и кровообращение. С ростом кисти трофические нарушения усиливаются, наступают изъязвления и некроз амниотической культи.

Лечение амниотических перетяжек оперативное.

Эктрофалангия – врожденной расщепление I пальца на уровне проксимальной или дистальной фаланг. Сочетается часто с синдактилией и трифалангией. При данном пороке выполняется операция Бильхаута, которая заключается в резекции обращенных друг к другу внутренних половин фаланг и соединении двух наружных половин в один палец с последующей фиксацией. При сочетании с трифалангией I пальца в последующем проводят его полицизацию.

Полидактилия – это врожденное увеличение числа пальцев, от одного лишнего до значительного количества. Она может проявляться как с одной стороны, так и с двух, в сочетании с полидактилией на стопах, синдактилией и другими аномалиями. Если увеличивается количество отдельных фаланг, это называется полифалангией. Наиболее часто встречается лучевая полидактилия, когда добавляются I-II пальцы и локтевая – с добавочными пальцами к Y.

Могут иметь нормальное развитие всех структур или недоразвитие их в виде рудимента, висящего на кожной ножке. Частота встречаемости от 1:3300 до 1:630. Лечение оперативное. При выборе тактики и метода операции необходимо сделать рентгенографию для установления характера костных изменений, различных вариантов связи с основным пальцем, исследовать функции добавочного и основного пальцев.

Макродактилия – врожденный частичный гигантизм. Выделяют 2 формы: прогрессирующую и стабильную. В одном случае отмечается поражение только мягких тканей, в другом – и костных, и мягких. Чаще всего поражаются I-II и II-III пальцы, реже в процесс вовлекаются предплечье и локтевая половина кисти. Чаще всего применяется ампутация гипертрофированных пальцев.

Трифалангия I пальца характеризуется тем, что кисть включает 5 трехфаланговых пальцев, располагающихся в одной плоскости, со спинной перепонкой на одном уровне и отсутствием мышц тенара. Полностью нарушаются основные функции I пальца, в первую очередь – оппозиция. Хирургическое лечение проводится с 2-3 лет.

В травматолого-ортопедическом отделении с 1998 по 2004 годы было выполнено 146 операций на детях с отклонениями в развитии кисти. Проведено 200 операций. Хирургическая тактика выбиралась на основе детального анализа изолированных и сочетанных аномалий.

В клинике выполнено 65 оперативных вмешательств по поводу синдактилии. Устранение этого порока проводилось поэтапно, в возрасте от 1года до 5 лет. При фалангизации использовали волнообразные разрезы, пересекали тыльную поперечную связку между головками пястных костей.

Пластику межпальцевого пространства проводили с помощью расщепленного кожного аутотрансплантата, местных тканей и их комбинаций. В послеоперационный период кисть фиксировалась гипсовой шиной на протяжении 4 недель. Это предотвратило развитие рубцовых контрактур пальцев. У 3 пациентов наблюдались рубцовые контрактуры из-за несоблюдения рекомендаций по реабилитационным мероприятиям в амбулаторных условиях.

При врожденном расщеплении I пальца кисти на уровне проксимальной и дистальной фаланг (эктрофалангии) у детей в возрасте от 7 месяцев до 4 лет выполнено 8 операций Бильхаута.

Следующая группа представлена 67 оперативными вмешательствами при полидактилии, полифалангии, когда один из пальцев или одна из фаланг гипоплазированы, а также при наличии добавочного луча. Объем и этапы коррекции включали ампутацию добавочных пальцев, вычленение добавочных лучей, в том числе 9 – с транспозицией сухожилий. Большинство детей оперировано в возрасте до 1 года.

Устранение амниотических перетяжек выполнено 13 детям в возрасте 10-12 месяцев путем иссечения собственно перетяжки с последующей кожной пластикой по Лимбергу.

При микродактилии I пальца и аплазии I пястной кости предпочтительным методом считается стабилизация I пальца по Блаут-Годуновой, которая была проведена у 3 пациентов. У всех детей удалось создать надежный костный блок.

Больным камптодактилией выполнено наложение аппарата внешней фиксации с последующей дистракцией и устранением деформации в 5 случаях. Дети оперированы в подростковом возрасте. Ближайшие и отдаленные результаты у всех пациентов удовлетворительные.

При стенозирующем лигаментите выполнено 27 операций – лигаментотомия кольцевидной связки. Функция 1 пальца у всех пациентов восстановлена полностью.

Таким образом, сложные многоэтапные реконструктивные и пластические операции по исправлению аномалий кисти позволяют, прежде всего, восстановить функциональность недоразвитой кисти, а во вторую очередь – достичь косметически приемлемых результатов

Изменение головки пястной кости большого пальца руки между пястной костью и проксимальной фалангой

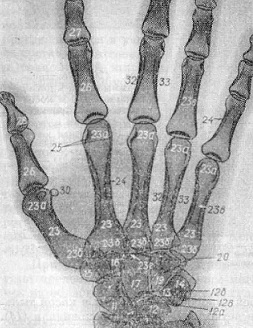

На рентгенографии области пясти и фаланг пальцев кисти в прямой ладонной проекции (рис. 140) видны пястные кости, фаланги, а также пястно-фаланговые и межфаланговые суставы.

Прямая ладонная проекция. На рентгенограмме области пясти и фаланг пальцев кисти в прямой ладонной проекции (рис. 140) определяются пястные кости и фаланги, а также пястно-фаланговые и межфаланговые суставы. Краеобразующими контурами перечисленных костей являются латеральные (32) и медиальные (33) их поверхности. Тела пястных костей (23) имеют четкие и ровные контуры, которые плавно переходят в замыкающие пластинки головок (23 а) и оснований (23 б).

В телах пястных костей хорошо дифференцируются мозговые полости (23 в). Структура коркового вещества однородная, иногда в них прослеживаются линейные, косо расположенные просветления, являющиеся проекционным изображением питательных каналов (24), которые не следует принимать за трещины. Головки II—V пястных костей обрамлены тонкой замыкающей пластинкой и имеют шаровидную форму. Суставные поверхности головок на ладонной стороне большей протяженности в проксимальном направлении, чем на тыльной.

Кроме того, головки на ладонной стороне шире, поэтому на рентгенограммах в прямой ладонной проекции латеральный и медиальный контуры тыльных отделов суставных поверхностей вписываются в контуры ладонных суставных поверхностей головок в виде двух дугообразных интенсивных линий (25).

Структура головок пястных костей однородная и губчатая.

В телах каждой фаланги отчетливо определяются мозговые полости. Корковое вещество их однородно и нередко прерывается линейными косо расположенными просветлениями — сосудистыми каналами.

Головки фаланг имеют форму блока, боковые отделы их представлены валами, между которыми выявляются слабо выраженные углубления. Основания средних (27) и дистальных (28) фаланг, несущие суставные впадины, дифференцируются в виде двух ориентированных под тупым углом площадок, разделенных срединным выступом.

Бугристости дистальных фаланг (29) имеют подковообразную форму. Их контуры волнистые, всегда четкие; структура губчатая.

Пястно-фаланговые суставы формируются суставными поверхностями головок пястных костей и основаниями проксимальных фаланг (26). Головки окружены тонкой замыкающей пластинкой, а суставные впадины имеют интенсивную форму. Рентгеновские суставные щели представляют собой дугообразные, лентовидные просветы, ширина которых во всех пястно-фаланговых суставах одинакова.

В области пястно-фаланговых суставов могут встречаться сесамовидные кости (30), наиболее постоянные в I пястно-фаланговом суставе. Обычно сесамовидные кости имеют округлую или овальную. Они проекционно наслаиваются на головки пястных костей или на рентгеновские суставные щели.

Межфаланговые суставы формируются суставными поверхностями головок проксимальных и средних фаланг, а также оснований средних и дистальных фаланг. Суставные головки покрыты тонкой замыкающей пластинкой, а суставные впадины имеют интенсивное выражение. Между ними существует рентгеновская суставная щель, представляющая собой изогнутую равномерную полосу просветления, соответствующую форме блоковидных суставных поверхностей. Иногда в первом межфаланговом суставе встречаются сесамовидные кости.

Высота рентгеновских суставных щелей проксимальных межфаланговых суставов одинакова, что свидетельствует о правильности соотношений в них. Этот же признак свойствен и дистальным фаланговым суставам.

Межфаланговый сустав большого пальца проекционно искаен из-за косого положения последнего и поэтому не подлежит сравнительному анализу.

Косая ладонная проекция. На рентгенограмме области пясти и фаланг пальцев кисти в косой ладонной проекции (см. рис. 139) доступны анализу тыльная и ладонная поверхности пястных костей в фаланг.

Дорсальная поверхность пястных костей и фаланг обычно слегка выпуклая и имеет ясные, гладкие контуры, в то время как ладонная поверхность может иметь неровности из-за наличия рельефов (31), что выражено более заметно на проксимальных и средних фalanгах. В этой проекции четко выделяются бугристости дистальных фаланг (29).

Прямая тыльная проекция для I пальца. На прицельной рентгенограмме большого пальца кисти в прямой (тыльной) проекции изучается латеральная (32) и медиальная (33) поверхности пястной кости и фаланг, а также соответствую их суставов.

Рис. 140.Рентгенограмма в прямой ладонной проекции.

11 — ладьевидная кость; 12 — полулунная кость; 12а — суставная поверхность полулунной кости; 126 — тыльный рог полулунной кости; 12в — ладонный рог полулунной кости; 13 — трехгранная кость; 14 — гороховидная кость; 15 — кость-трапеция; 16 — трапециевидная кость; 17 — головчатая кость; 19 — крючковатая кость; 20 — крючок крючковатой кости; 23 — пястные кости; 23а — головки пястных костей; 236 — основания пястных костей; 23в — мозговая полость; 23г — шиловидный отросток третьей пястной кости; 24 — питательный канал; 25 — латеральный и медиальный контуры тыльной поверхности головки пястной кости;

26 — проксимальная фаланга; 27 — средняя фаланга; 28 — дистальная фаланга; 29 — бугристость дистальной фаланги; 30 — сесамовидные кости; 32 — латеральные поверхности пястных костей и фаланг; 33 — медиальные поверхности пястных костей и фаланг.

Бугристости дистальных фаланг (29) подковообразной формы. Контуры их волнистые, всегда четкие; структура губчатая, широкопетлистая.

Рис. 141. Рентгенограммы второго пальца в прямой ладонной (а) и боковой (б) проекциях. 26 — проксимальная фаланга; 27 — средняя фаланга; 28 — дистальная фаланга; 29 — бугристость дистальной фаланги; 31 — гребень фаланги.

Контуры наружной и внутренней поверхностей четкие и ровные, хорошо видны мозговые полости (23в).

Структура головок и оснований губчатая. Ясно дифференцируются рентгеновские суставные щели седловидного запястно-пястного, пястно-фалангового и межфалангового суставов.

Последние имеют те же рентгеноанатомические особенности, что и пястно-фаланговые и межфаланговые суставы других пальцев.

В области пястно-фалангового сустава на головке пястной кости обычно расположены две сесамовидные кости (30), которые имеют гладкую и четко выраженную форму.

На рентгенограмме I пальца в прямой ладонной проекции видны те же рентгеноанатомические детали за исключением тела и основания I пястной кости.

Боковая проекция для I пальца. На прицельной рентгенограмме большого пальца кисти в боковой проекции выявляются тыльная и ладонная поверхности костей, а также соответствующие суставы.

На ладонной стороне фаланг порой можно заметить волнистый контур, который возникает из-за наличия гребней (31); такие изменения могут имитировать наличие патологий.

Сесамовидные кости первого пястно-фалангового сустава накладываются друг на друга в проекции и заметны, не находясь в тени головки пястной кости.

Прямая ладонная проекция для II—V пальцев. На прицельных рентгенограммах фаланг II—V пальцев кисти в прямой ладонной проекции (рис. 141а) рентгеноанатомические особенности фаланг и их суставов не отличаются от тех, которые определяются на рентгенограммах среднего и дистального отделов кисти в анало- гичной проекции.

Боковая проекция для пальцев II—V. На целевых рентгенограммах фаланг этих пальцев кисти, выполненных в боковой проекции (рис. 141б), четко различаются контуры тыльной и ладонной сторон. Контуру тыльной стороны свойственна гладкость, тогда как ладонная поверхность имеет неровности из-за присутствия гребней.

Головки фаланг блоковидной формы, двухконтурны и отграничены тонкой замыкающей пластинкой, суставные головки по ладонной по- верхности большей протяженности, чем по тыльной. Суставные впадины представлены интенсивным контуром. Между названными поверхностями прослеживаются дугообразные равномерной ширины просветления— рентгеновские суставные щели. Концевой отдел дистальных фаланг по ладонной поверхности имеет неровный контур, обусловленный дистальной бугристостью с крупно-петлистым губчатым строение